优秀校友邓京红:奋斗者正青春

邓京红,1966年2月生,江西兴国人,江西环境工程职业学院(原江西省第一林业学校)林学专业1986级4班学生,研究生学历,江西省作家协会会员,全国广播电影电视系统先进工作者。

奋 斗 者 正 青 春

1988届毕业生 邓京红

一个人的职业生涯大概四十年左右,说长不长,说短不短。其实无论你勤奋还是懈怠,都稍纵即逝。区别只在于,勤奋让人充实,他不会因为虚度年华而后悔;懈怠使人空虚,他会因为碌碌无为而遗憾。

一转眼,从母校毕业走上工作岗位已三十四年了,回望走过来的岁月,感慨万千,但最深切的感悟就是:敬业无悔!

01

母校

让梦想之光重新点亮

1986年9月17日、18日,是江西省第一林业学校新生报到注册的日子,作为学校开设的“老区班”新生之一,我漫无目的地在几乎还算荒郊野岭、满眼黄土岗的校园内游荡,没有“金榜题名”的激动,没有前程似锦的憧憬,也许是少年不识愁滋味吧,也许觉得这就是宿命吧,此时的我心静如止水,但小学一年级到现在的历程却像放电影一样历历在目……

至今我仍坚定自信的认为自己是一块读书的料、是一个优秀的学生,但上苍却似乎专门喜欢跟我开玩笑。在兴国县长冈乡大塘村,自1973年9月我入学小学一年级开始,我就被作为“好学生”的榜样出现在老师们的口中、同学们的心中。小学至初中八年中,除小学三年级担任班长外,其余每年均为学习委员,每个学期均为“三好”学生,每次开学典礼均作为优秀学生代表上台发言。可小学毕业时,命运却给我开了一个玩笑——村里开始取消继续办初中,我们就“有幸”成为村里的“末代初中生”。尽管当时村里小学和初中师资条件都很有限、民办教师占主体,但中考时两个班还是考上三个高中生,我毫无疑问成为其中之一。然而,“祸不单行”,命运再次跟我开了一个更大的玩笑——同样由于师资等条件有限,乡里开始取消继续办高中,我“有幸”又成为乡中学的“末代高中生”,更“有甚”者,到了高二应该分文理科,两个班只有我一个人选文科,可即使自学却连文科教材也没有,因此只有随大流——这也许是人生之路拐弯的开始。在村初中时没有听说过有英语这一门课,在这个乡高中也只学了当时初中的前几册,进入高二第二个学期就可以发毕业证了……无奈,辗转转学到兴国三中读了一周,又转到兴国二中(后平川中学),在差班中还是最差的,第一次英语考试就名列全班最后。但也许因为“文科天赋”,也许因为不懈努力,我不仅语文名列全班全校甚至高考预考全县第一;英语也经过一年多的努力一举赶超,奇迹般的成为英语课代表,高考竟然考了85分(百分制)。然而,由于在村初中、乡高中时理科基础太差而“无力回天”,高考时,数学不及格,而物理只考了34分(百分制)。

我永远也不会忘记那一天。就是1986年9月上旬的一天,在我出生、读到初中毕业的那个小山村,我家为我两个考上大中专院校的弟弟办升学宴,没有失落,没有抱怨,我想这也许就是命吧!然而,命运又一次开了一个大玩笑,不过这次是以喜剧的方式出现,苍天也许不忍心亏待有志者,酒宴正酣之际,邮递员送来了我的录取通知书,我被江西省第一林业学校录取了!这意味着获得了终生“铁饭碗”,在那个时代的确是改变命运的大喜事!亲戚、乡亲们都纷纷补包了一个红包……但我似乎没有欣喜若狂,这就是命中注定,这也许是上苍开的又一个玩笑,有文科天赋的我考上了林学专业……这才有了开头那一幕。

到了林校报到后,我自然也没有更多的想法,想想不就是平平淡淡混个两年,毕业后回到家乡的林场上班,仅此而已……然而,命运似乎就是喜欢跟我开玩笑!正当我还在校园内茫然闲逛的时候,班主任陈情老师找到我,说已推荐我去学校学生会担任学习宣传部部长!原来陈老师从我的学籍档案里看到了我在高中时获得过全县征文一等奖。这一消息,像阴沉天空中的一束闪电,一下子让我亢奋起来,我原本灰暗的心情迅速燃烧起来。那个从小就潜滋暗长、后来又不断萎缩、几近凋零的梦想一下子又被重新点亮!

于是,接下来我像换了一个人似的,浑身焕发出前所未有的激情。努力完成好专业学习(被评为“三好”学生)之外,便充分利用课余时间积极履好学生会学习宣传部部长的职责。

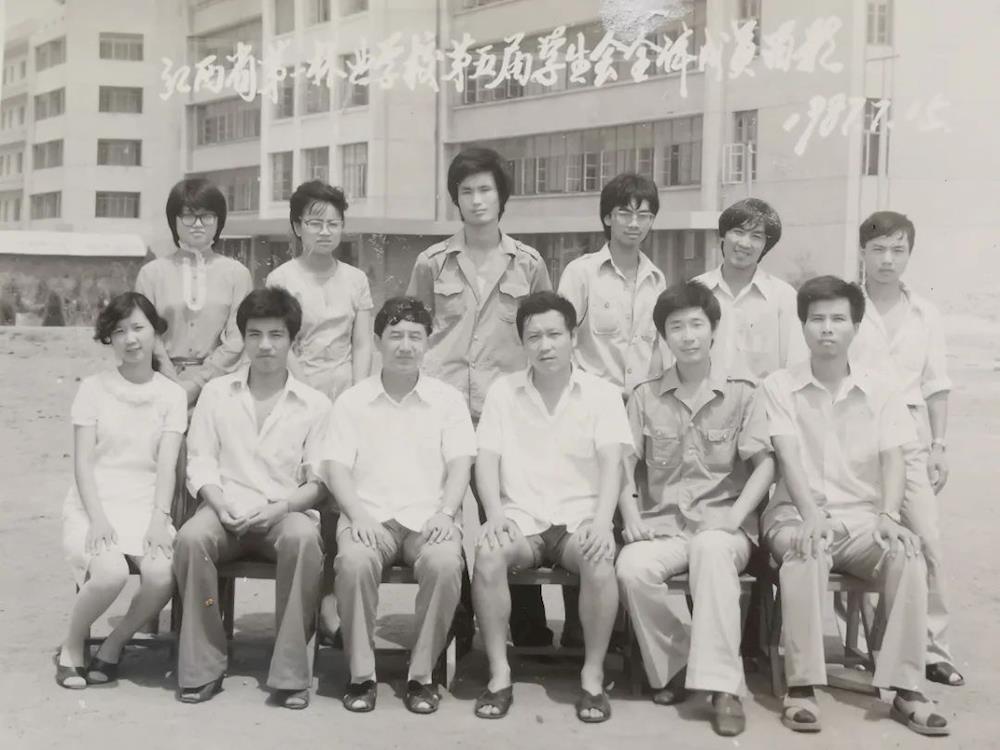

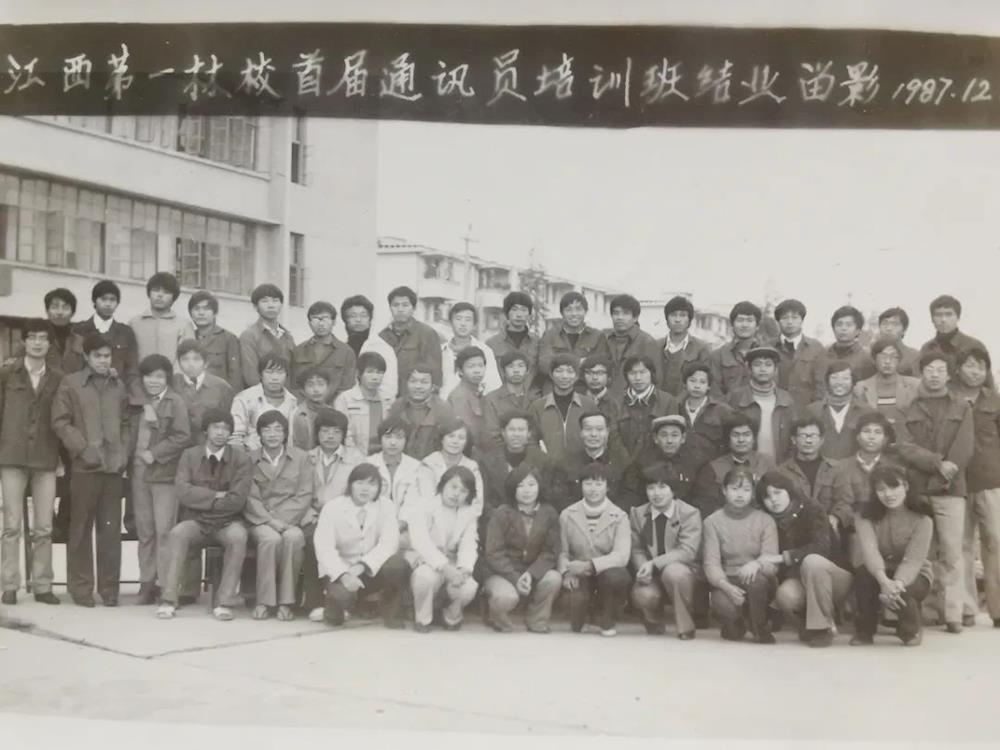

为了把学校的宣传工作做好,我紧紧围绕校党委、团委的要求,积极办好校广播站,做到规范播出;认真办好《林校青年报(信息)》,做到定期出刊;全力组织全校宣传栏及各班黑板报正常刊出,并定期组织检查评比;参与创办绿芽文学社,出任首任社长,并参与创办了社刊《绿芽》。为了打造一支强有力的宣传队伍,我亲自编印了一本《浅谈通讯报道》学习资料,专门举办了一期通讯报道员培训班,并参加授课。同时还积极组织征文比赛、迎春诗会等活动,对丰富学生的课余生活、提升学生的综合素质发挥了很好的作用。

除搞好校内宣传外,我还积极组织对外宣传,在国家林业部及其他报刊发表稿件。其中我撰写的《加强自我教育是提高团员素质的必经之路》获共青团赣州地委举办的全区大中专院校共青团工作研讨会优秀论文奖,并在国家林业部中等专业教育研究中心主办的《中等林业教育》杂志发表。

在林校两年的时间是十分充实的,除了上课、专业学习,我的时间几乎安排得满满的,写稿、组稿、编稿,甚至在广播站兼职“男播音”……刚开始,简报都是用蜡纸刻印,到后来编印社刊《绿芽》,往往通宵达旦地忙碌。现在回过头来看,正是因为学校开放的办学理念,为学生提供了一个全面提高综合素质和能力的大熔炉、大平台,不仅学专业,而且能得到全面发展、一专多能。就我自己而言,上帝一次又一次为我关上门,但母校却为我打开了一扇窗,重新点亮了我的梦想之光。

02

勤奋

让梦想之光照进现实

1988年7月,我在母校顺利毕业,在离校的前一个晚上,时任江西省第一林业学校党委书记钟常汉找到我,告诉我家乡兴国的县委宣传部找学校要能胜任宣传报道工作的毕业生,学校已推荐了我,这真是喜从天降,对我来说真是天大的好消息。要知道,即使到了毕业,自己对未来的路何去何从确实还是很茫然,因为从所学专业来说,一般是回到县里从事林业而且分配到林场或乡镇,尤其兴国水土流失“世界罕见”,被称为“江南沙漠”,有“兴国要亡‘国’”之虞,造林绿化、治理水土流失任务尤其繁重。可也许恰恰因此,宣传工作也显得尤为重要,所以县里才特地要找这样的人才。学校再次让我凤凰涅槃,似乎给我发了一张“特别通行证”,把我转弯的人生之路逆转过来,走上自己梦寐以求的理想之路。

绝不能让母校失望,一定要为母校争光!我在心里暗自下定决心。

1988年8月13日,这又是一个我永远不会忘记的日子,这个日子是我崭新人生之路的一个新起点。这一天,当所有大中专院校毕业生还都还没有分配到单位时,我被中共兴国县委宣传部提早召入到县委报道组开始跟班。

按惯例,当时县机关单位尤其是县委、县政府机关进人一般要先借调一些年份相当于一个考察过程。我作为一个刚从校门出来、而且非专业对口的学生,一般人认为没有几年是不可能用得上的。因此,我被安排的工作就是学习,部里相关同志搬了一大堆文件等资料给我。但坐了一天办公室,第二天我就坐不住了,提出要出去采访,办公室的同志愣了一下,说没有带班老师,因为当时报道组正式人员很少,都已安排给先借调进来的人员带班,我当时想都没想,就决定自己去。也许谁也没有想到,当天出去采访,当天出稿,一周之内(包括邮寄稿子的时间,那时至少也得两天吧)竟然在《赣南日报》一版发表。这头一次亮相,让部里的领导和同志们眼前一亮、刮目相看。因此,我以让人难以置信的“闪电”般的速度很快被破格直接分配到了县委宣传部,成为县委报道组的正式一员。当时报道组的一位资深骨干就问我:你是不是搞过宣传报道工作?我很肯定地回答:是。我在心里说,是啊,在母校的学生会学习宣传部,我可是一个老兵,而且还是部长呢!此时,我就自豪地想,母校不仅培养了我们林业专业,而且还培养了专业外的“十八般武艺”!因此,当我们走上工作岗位,怎能不轻车熟路、如鱼得水?!

此后,我一发不可收。

新闻报道工作是一项艰苦的劳动,尤其是作为专职报道员,这项工作不是一朝一夕、一劳永逸的,需要有持之以恒、吃苦耐劳的精神。从到县委宣传部的第一天起,我就把满腔热情投入到新闻报道工作,为了多出稿、出好稿,我常常不分节假日,不分昼夜,一刻也不肯闲下来,长年累月像陀螺一样高速运转,白天采访,晚上写稿,几乎没有零点以前睡觉,夜以继日,日以继夜,完成头一天的稿子,天一亮便又投入到新一天的采访,很长一段时间几乎每天都要写一篇稿子。那时候我满脑子除了稿子还是稿子,稿子是我的生命,写稿是我的使命,为了稿子一切都可以置之度外,家也只是旅店而已,一门心思想的就是如何多发稿件,为县里的宣传尽自己的一份力。不放弃每一天,充分利用每一点一滴的时间采写稿件——是那时我的常态。如果手头有稿件没有完成就寝食不安,即使逢年过节回乡下老家,也不忘写稿,写好后又连夜蹬自行车回到县城到邮电局寄稿。每当把一叠装稿件的信封投入邮箱,是我心里最放松、最舒心的时刻,因为接下来就是期待了……有一次在陈也镇采访,一住就是一个星期,发表稿件十五篇(次)。

耕耘就有收获。每一天,当我看到、听到报刊电台刊发播出自己的稿件时,心里就比吃了蜜还甜,这就是最大的欣慰!不是为了稿费,不是为了名声,也不是为了升迁,就是为自己的劳动获得了认可、对县里有贡献的一种成就感!

事业不负勤奋人。在县委宣传部十七年时间里,我在地市以上报刊、电台等各类媒体发表以新闻作品为主的各类作品超千篇(次),获地(市)级以上奖励和表彰56次,多次获评各级各类好新闻奖及征文奖,其中《老红军的三次流泪》获《人民日报》(海外版)征文一等奖;先后被评为新华社江西分社、江西人民广播电台“十佳特约通讯员”(第一名),连续三年江西日报社模范特约通讯员(其中两年第一名),连续三年赣南日报社先进特约记者,连续八年全区(市)新闻报道工作先进个人(其中三年第一名),还被评为赣州地区精神文明建设先进个人。除自己以身作则外,还在培养好人、带好队伍上下功夫,使全县新闻报道工作一直名列全区(市)前茅,其中我担任县委报道组组长的三年均为全区(市)第一名。

但做努力,莫患得失,这该是事业征途中应有的一种境界。有一句话叫群众的眼睛是雪亮的,其实领导的眼睛照样是雪亮的。当年日复一日的写稿,用复写纸创造了一次性复写十三份的最高记录,在手指上留下的多年未消的老茧,至今仍被老同事、老领导所称诵。是啊,我们的每一滴汗水和每一份成绩,组织从来不会无视。县委宣传部作为我事业的第一站,在1994年至1997年三年多时间里,我从一个报道员到县委报道组组长,从组长到县委宣传部副部长,再到副部长兼县文联主席,三年跨了三大步。

03

敬业

让梦想之光永不暗淡

2005年9月,我迎来了事业的又一个起点,带着组织的重托和领导的厚望,我调到当时困难重重、举步维艰的县广播电视局任局长。面对“债务多、条件差、底子薄、人才少”的窘境,我没有退缩,而是迎难而上,凭着对广电事业的高度责任感和满腔热情,敢于创新,求真务实,探索出一系列适合兴国广电实际的新理念和新举措,其中我提出并用于实践的“家”、“忧患求生存”、“拔越老车辙”、“盘活人力资源”、“‘逼’人成才”、“变被动为主动”、“1=3(用人所长,一个人发挥三个人的作用)”、“效益统筹”等八个管理理念,让兴国广电有效破解了难题、走出了困境,先后多次被评为全省广电系统先进集体、全市广电系统先进单位以及全市宣传思想文化工作先进集体。我本人也先后多次荣获全市宣传思想工作先进个人以及全省广播电视系统先进个人等一系列荣誉称号,2012年12月被评为全国广播电影电视系统先进工作者。

2010年机构改革,县文化局、县广电局合并,我出任县文广局局长后,在继续推进广电事业良性发展的同时,扎实推进将军园创国家AAAA景区及苏区干部好作风纪念园、文化艺术中心建设……

2013年任县工业和信息化局局长后,积极推动县里建立和完善工业经济运行调度机制,深入开展主导产业的调研定位……

2015年任县旅游局局长后,通过深入调研,理清了兴国应按“红古绿三色并举,乡村游百花齐放”的定位,构建以红色文化大观园、堪舆文化游学园、休闲观光后花园、全域旅游百花园“四园”为主体的全域旅游发展大格局的思路,大力推动“旅游兴县”战略……

2017年12月起任县人大常委员会内务(监察)司法和备案审查工委主任、机关四级调研员后,仍孜孜不倦,除做好本职工作外,还积极发挥所长,为地方发展建言献策,我撰写的“赣南旅游发展三管见”(《把发展全域旅游作为统筹全面发展的引擎》《赣州旅游发展要抓准定位问题》《把赣州红色旅游真正做“红”》)在《赣南日报》发表,受到好评。同时,作为江西省作家协会会员,我不忘初心,积极宣传家乡、推介家乡,2022年4月25日,我创作的《“模范兴国”新画卷》在《人民日报》发表,有效地扩大了兴国的知名度。

人生苦短,如白驹过隙;时光荏苒,当不负韶华。从母校出来走上工作岗位,两个十七年,可以说我没有懈怠,无论在哪一个岗位,敬业一直是我的“标签”,也一直是我的本色,锲而不舍、精益求精是我的作风。因此我总是忙碌着、充实着并快乐着,我想,名利地位都是过眼云烟,唯有奋斗的坚实脚印和事业的丰厚成果才是人生最大的财富。

理想也许不伟大,只愿年过半百,归来仍少年,这是三十四年前我走出母校校门那一刻心里响起的一句话。此文初稿完成的当日正是2022年的“六一儿童节”,我想起了一些老同学、老同事经常问到的一句话:你为什么总能保持这样的热情?此时我有了一个回答,那就是:奋斗者正青春!

后记

此“优秀校友风采录”,从去年约到今年拖了两年,主要原因是我总觉得跟其他优秀校友相比,自己不怎么优秀。感谢校友办“穷追不舍”,校友办领导和老师们的事业心和责任感令我感动,因此恭敬不如从命!此稿定稿之日恰好是2022年高考第一天,当我把稿子发给校友办时,就好像回到了三十四年前在学校刚好结束一场考试交卷,诚惶诚恐,就怕没考好。是啊,作为学生,我是在接受母校的检阅,希望能及格。

排版:王竹梅

编辑:曾 玲

一审:肖 青

二审:钟 鸣

签发:钟晓红

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册