优秀校友风采 陈志宏:岭上斜阳亭下风

陈志宏,男,汉族,1975年出生,江西东乡人,1994年就读我院首届财会班,江西开放大学副教授,《读者》《意林》等杂志签约作家,中国作家协会会员、南昌市民间文艺家协会副主席、南昌市散文学会副会长。担任教育部“十一五”规划课题《中小学实效性阅读与写作教学策略研究》文学专家。主要作品有散文集《凌晨四点的月光》《没有爱到不了的地方》《人生三道茶》、小说集《大红请柬》《空山游鱼》等16部。有作品选入中考语文试题及中小学课外阅读教材。曾获“武夷山杯”全国农村青年文学作品大赛二等奖(2002)、第二届滕王阁文学奖(2010)和“东丽杯”孙犁散文学奖(2018)等奖项。

2022年9月2日,中国作家协会正式发布今年入会的新会员名单,优秀校友陈志宏榜上有名。

岭上斜阳亭下风

文丨陈志宏

所有的风都从青春那边刮过来,吹斜一道残阳,吹白我满头乌发。此风不歪、不黑、也不冷,唯一的特性就是长,与海枯石烂,是孪生兄弟。

青春不宜和故乡捆绑销售,卖相不好,十有八九销不出去,得挪一个地方,去到异域,就像天外飞来陨石,砸出一个大坑,森森然,人生便有那味了。至于是什么味,恕我辞穷,至今也不能表达。

我的青春在故乡点燃引线,嗖!咻!砰!在第二故乡——赣州,绽放七彩炫光,照亮未来的人生路。

1994年的金秋十月,风涂满了别样的色彩,映照赣南的天空,此后经年,我的心空以及绵绵不绝的回忆,只是那时的拓片。它是无数复印件的原件,是所有风的源头。

赣州的风镌刻了与故乡迥异的南国气息,多年后,游荡广州、深圳、香港街头,才嗅出同一种味道。高大的桉树,直插云霄,顶得碧空也比故乡高渺了许多。天,远得像一个无法触及的神话。19岁的我一头扑进此风里,幸福的眩晕,扑面而来,紧紧将我包裹,刹那间,有了婴儿般净无邪的笑,单纯的快乐。

在父亲和大舅的陪伴下搭乘抚州至赣州的长途客运班车颠簸一天,迎着十月初金色的朝阳,从村里出发,抵达赣州市区,已万家灯火。

秋风一路紧跟随,从此天涯孤旅。

父亲一行陪我进入赣州林业学校,就像他三年前送我去县城高中一样,似乎在弥补六年前让我一个人在乡中学报到留下的亏欠。办完报到手续,父亲和大舅挤上学校的班车,匆匆踏上返程。临别,他拉我在立雪亭前合影留念。老式凤凰相机咔嚓一声,惊起亭下一阵小旋风,定格了人间无以复制的绝版的美好。

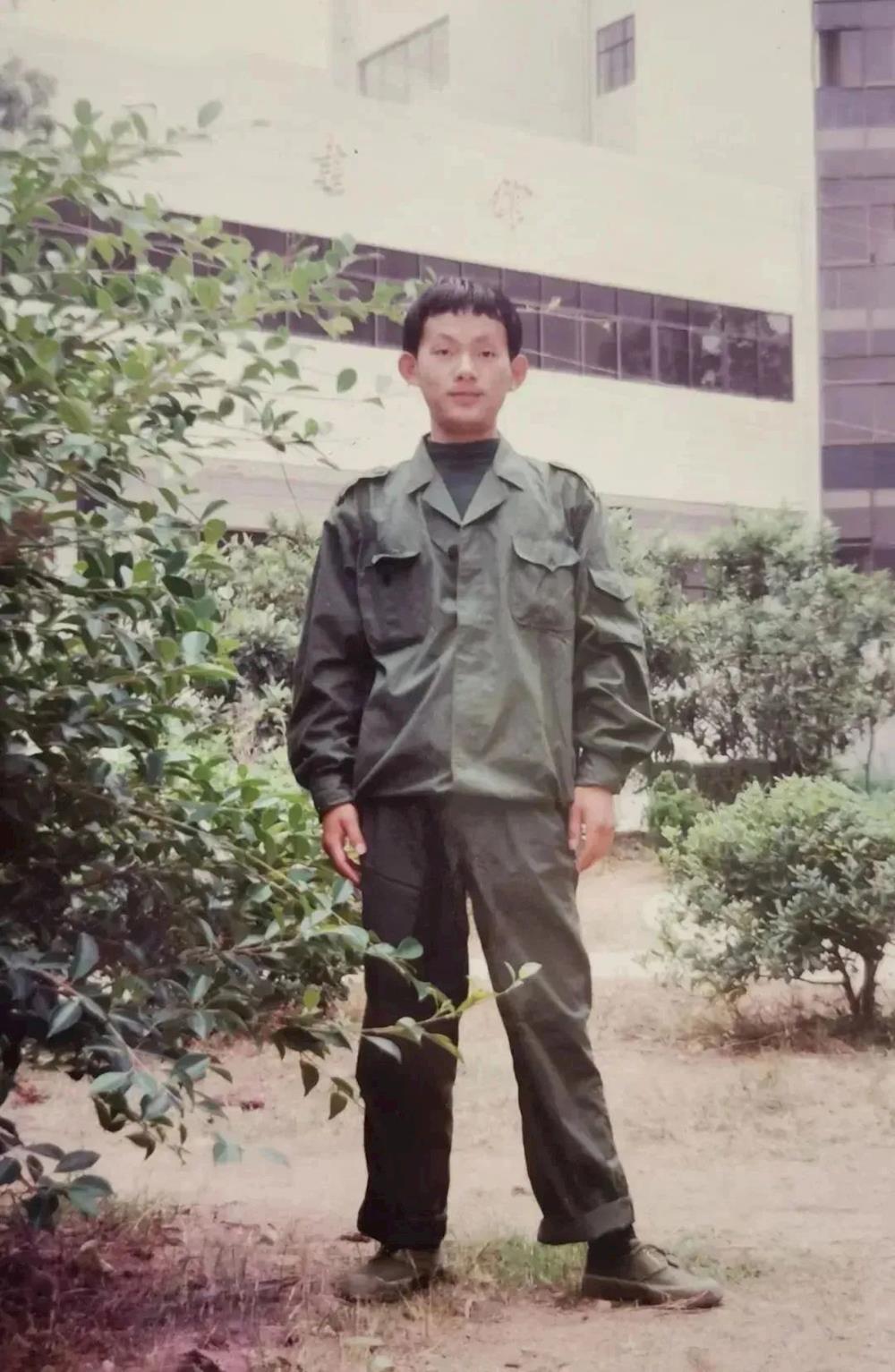

一周军训,人累得脱下一层皮,汗水汩汩地往外冒,肌肤却越洗越黑。着一身军训服装,又站在立雪亭下,和舍友在秋风中拽出一道高冷姿态。每每翻看此照,总感觉,个个都有指点江山的人生豪迈。

一个月后,班主任金志芳老师提议大家去通天岩游玩,让大家尽快熟悉起来。那一趟尬游被军训服无限放大。一路上,不止一次听到这样的不屑之语:“军训服丑死了!”“是啊,军训一结束,我就把它抛掉了!”……言者无心,听者有意。我感觉自己就是丑爆的人,被人嫌弃得不行。

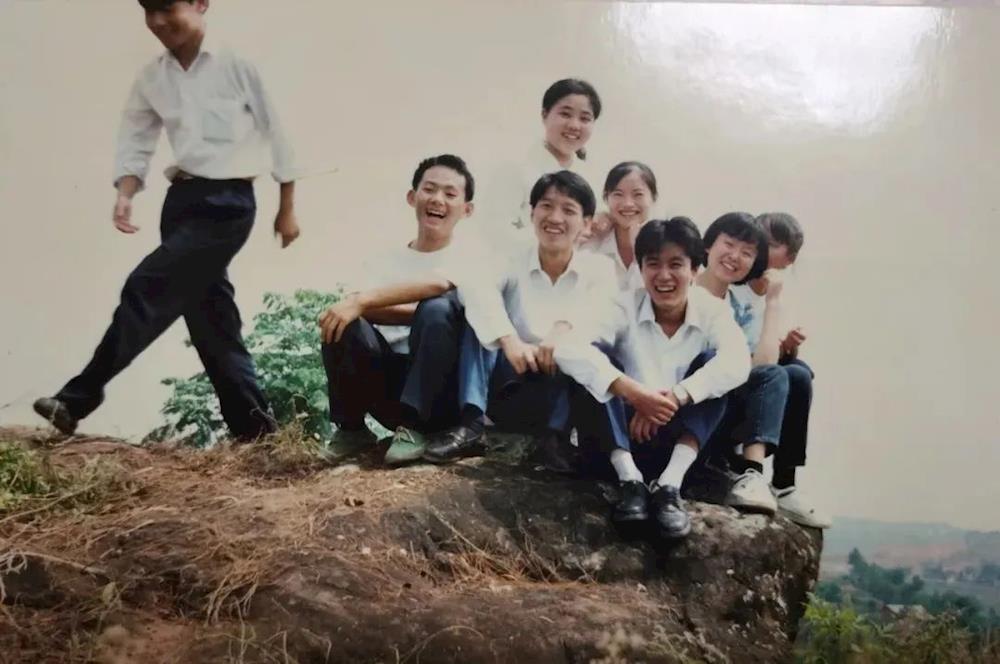

日影偏西,全班集合在山岭上,斜阳一抹,红染大地,快门一摁,把我的尴尬定格了,放大了,烙成一道青春的忧郁。

照片冲印出来,越看越觉得自己是个多余的人,后军训时代,我是唯一一个仍着“军装”,穿解放鞋的那个人。其实,那时大家都不富,而我以一身不变的着装暴露了无法掩饰的家境,仿佛一只丑小鸭混入白天鹅的队伍,狼狈不堪。

岭上斜阳带着一股爽心的秋凉,劈头盖脸的向我袭来,而我回击它的只有满身的忧伤。

中央电视台主持人“月亮姐姐”回到母校中国传媒大学(原北京广播学院)演讲时说,年轻时,学子们练声:“迂,鱼……郁闷!”现在回想起来,读书时只有开心,哪有郁闷?

这一番话,引发我的共鸣。年轻时为赋新词强说愁式的忧郁,经回忆一过滤,只有无忧的青春和无尽的欢乐。

集体出游是一场浩大的预演,正式的秋游在半月后,几个宿舍的同学约好时间,带上铁锅和食材,爬上灌满秋风的红岭,来了一场时髦的野炊。

斜阳如火,按下相机自动快门,迟迟不见动静,小聂同学移步检查,咔嚓一声把火一样热烈的笑声摄入胶片。这是一张能听见笑声的合影,像一双有形的手拉我回到充盈笑声的青春岁月。

冬季去校外山岭,得益于我们的体育课,老师一声哨音,一群不到二十岁的男孩女孩风一样跑出校门,目的地:803工厂。去时精神尚好,返回个个气喘吁吁,霜打的茄子似的,萎顿了下去,脱下外套、毛衣搭在手上,连走带小跑,五十六人的队伍拉得足足一公里长。

冬日暖阳斜斜地挂在东边山岭之上,起伏不平的山,高低不一的树,像无数双手,深情款款地托举出一枚红红的盐鸭蛋黄。我一个人抄菜田小路,举头望斜阳,似乎闻到母亲蒸熟的蛋黄异香。看得人肚子都咕咕叫了,也不知跑饿了,还是想念家乡的美食。

又是一年春暖花开,我刚返校开启春季学期的学习之旅,便接到父亲去世的噩耗。那年的春风都染成黑色,让我不知如何自处。师长的关爱,同学的关心,铺就两条坚毅的钢轨,让我这萎败的青春号列车,缓缓驶出伤心月台,勉强鸣着笛,向远方奔去。

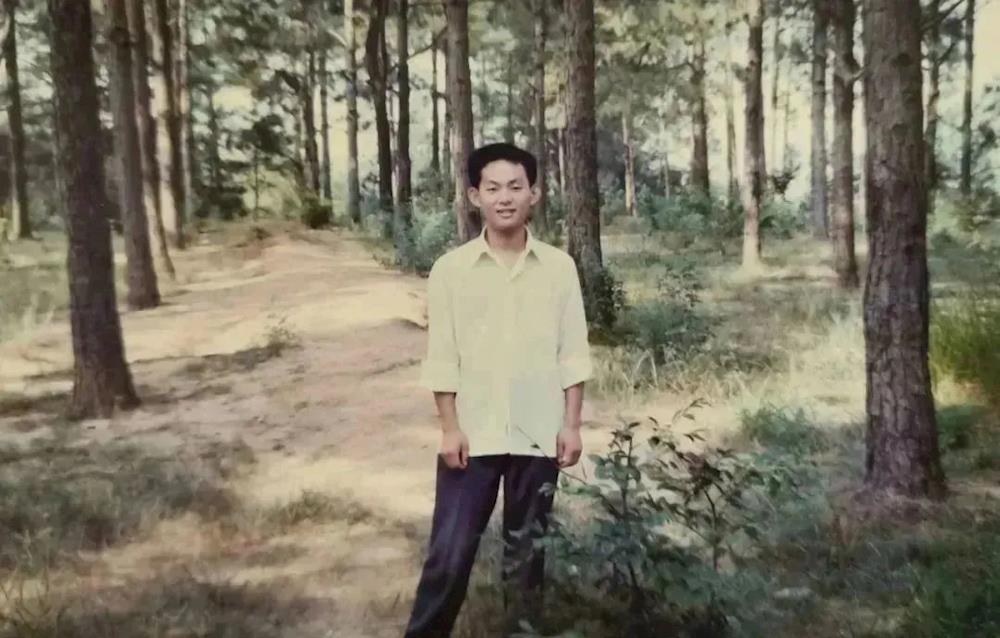

守了七七四十九天的孝,我约了一位毕业班的女孩爬上校外的野岭,择一棵苍劲的古柏,向着故乡遥寄哀思。九点钟的春阳呈45度角斜挂在苍翠遍地的山山岭岭,我点燃一把草纸,把《祭父文》放在火头,一缕轻烟随风卷起薄黑的灰烬,打着旋儿,恋恋不舍离去。终于,它下定决心似的,腾空而起,向着北方飘远。400多公里外的那个方向,家乡的招谷山上,父亲永远在那里安眠。

那个女孩不知所措,一边拨旺火,一边劝我:“别太伤心了,莫哭哇!人要朝前看。”我抬头看见她那双垂泪的哀容,高远的天空,一轮斜阳已呈50度角挂在赣州湖边山岭密密麻麻的马尾松林之上。

日斜人双悲,相顾泪四行。

这个女孩是小中专四年级的学生,因表现优秀荣获学校表彰,作为学生记者团成员,机缘巧合,我成了报道她的通讯员。采访之后,两人多聊一会,眼前这个善良毕业生,成了“陪我祭魂的女孩”,一起爬上校外山岭,席地而坐,沐浴仲春的暖阳,聊了很多,聊了很久,似乎再见已成故交。

不久,校报发表了我的散文《陪我祭魂的女孩》,引发很多人猜测,那个女孩到底是谁呀?时至今日,我也不知她姓什名啥,回忆中,只留一道浅浅的倩影。

当年秋天,她毕业后,去了南京林业大学深造,我们像风筝断线,彻底失联。

三年后,我考入江西财经大学读本科,同班同学张俊和她一样来自吉安某县,多嘴一问,才知他们的父亲一人是县林业局局长,另一个是书记,也算是熟人了。从他嘴里听到更多关于她的消息,仿佛回到山岭斜阳下,两人面对无尽的空茫,像一个触不可及的传说。短短两个月了,两人之间就隔出一道天河。

大中专的尴尬在于,一年级还是新生,二年级已经是毕业班学生了,生生抽离了一两年的老生资格,回味母校时光,像吃了一块压缩饼干,就一片,管饱。

新生时期,我喜欢沐浴黄昏的桔红,缓缓地走过“情人坡”(从立雪亭后,那片荒地被人踩出条路,直抵已然废弃的水塔),走到了学校至高点,斜阳一点一点坠入西边的山岭,直至校园灯火通明,才沐风而返。走了多少遍“情人坡”也不见男女出双入对,真不知他们怎么取了这么一个香艳的名字。就一个荒坡,一条荒道而已嘛。多年后,我去南昌大学的小山坡,那满地的废弃物,无声地告诉我,这才是真正的“情人坡”。

毕业那年,我和玩伴迷恋操场边的围墙,晚饭后,绕跑道走了一圈又一圈,然后,爬上围墙,近看十来米高的落差,甚是惊心,遥望山外群山,105国道上稀疏的汽车,想到即将到来的分离,工作尚未落实,不禁忧从中来,莫名惆怅。还没好好享受够林校的读书时光,便要接受社会的洗礼,用尽少年心事琢磨人世,谋一份职,找一个人,度此一生。

风吹松林暮色浓,人世无情,尽在斜阳外。

一个南昌来的同学对我说,他喜爱何某某,其实,我也喜欢他所爱恋的那个女孩,却从不敢把这份心思告诉任何人,除了暑假给她写过一封信外,这个世界没有任何人知道我也喜欢她,包括她本人。毕业大旅行时,南昌的同学加入这一队伍中,因为她也参加了。据说,在新余的同学家,他对她表白遭拒,一个人黯然返回学校。这个一米八的高个子男孩,多少情思都被风偷去了,而我成了他斜阳里唯一的陪伴。

五年后,我和她相爱半年,最终无疾而终,多想有个人陪我看斜阳,把无尽的痛苦倾吐出去,知道他就在南昌,却没有任何联系。有道是,毕业即永别。初听不信,而今不得不信了。至少和他同城近三十年也如同消失在了人海,哪怕少年时看遍斜阳,也不管用。

毕业来临,兵荒马乱,我躲在曾住过的308宿舍,和我辅导的下届小中专生们打得火热,等大家都走光了,我才收拾好行李,在晚风中,匆匆逃离。

立雪亭依旧,风却换了一种味道。来时是十月的朝阳,离时却是六月的斜阳,一东一西的光,一来一去的风,构成我林校两年册页的封面和封底。

路过立雪亭时,我似乎看见父亲陪我报到那匆忙的身影,细想他已离开我一年多了,蚀骨的思念,随亭下晚风,飘向高远的天空和人生渺茫处。

我辅导班上的几十个男女生送我到105国道旁,拦下一辆开往南昌的大巴,我双脚离地时,对赣州,对林校的思念,瞬即萌生。

车窗外,斜阳坠坠,笑语晏晏,我依窗而坐,木然地向送别的师弟师妹们挥手告别,并由此挥别了一个时代。

大巴像箭一样,射入初夏黄昏的轻岚,我黯然神伤,两行清泪,无声地划落,初夏的寒意从脸上,一直传到心底。

编辑:何声远

一审:钟康婷

二审:曾 玲

签发:钟晓红

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册