【“乡”约夏日青春行】“映山红”青年宣讲团实践队赴会昌县开展党史学习教育暑期社会实践

【编者按】情有所归,方能心有所寄,身有所往。我们是新时代青年,生逢其时,重任在肩。我们的神州沃土孕育了五千多年的中华文明,见证了百年峥嵘岁月。在喜迎党的二十大到来之际,为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,引导和帮助广大青年学生上好与现实相结合的“大思政课”,在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”,2022年我校团委将继续组织开展暑期“三下乡”社会实践活动。

让我们以实践行动助力“文化、科技、卫生”下乡,把知识转化为服务农村经济社会发展的力量;让我们一起用脚步丈量祖国大地,在三下乡的旅程里传承红色文化,雕刻红色记忆,存留红色基因;让青春的朝气在赣鄱大地上意气飞扬。

新时代青年敢作为、勇担当,今天的【“乡”约夏日青春行】专栏聚焦我院“映山红”青年宣讲团实践队。

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神,深入学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神,引导和帮助广大青年学生在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”,坚定信念听党话、跟党走,迎接党的二十大胜利召开。6月28日—30日,我院青年教师陆朝杰、范存明带领团委“映山红”青年宣讲团实践队赴会昌县富城乡开展主题为“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”暑期“三下乡”社会实践活动。

追寻红色足迹,领悟红色精神

6月28日上午,“映山红”青年宣讲团实践队来到会昌县风景独好园。会昌县“风景独好园”——中共粤赣省委旧址,1933年9月至1934年10月,中共粤赣省委在这里领导军民开展革命斗争。

进入园区,映入眼帘的是毛主席的词《清平乐·会昌》,实践队队员潘婷当起了“小导游”,为大家解说这首词的由来,以及这首词中蕴含的革命精神。我们要学习毛主席在逆境中注重调查研究、探索真理的求真务实精神,在困境中指点江山、激扬文字的革命乐观主义精神,在绝境中百折不挠、愈挫愈坚的对革命必胜的理想信念。随后,队员们分组参观了风景独好园。

6月28日下午,队员们前往富城乡泮塘村——红三军团三师九团机枪连旧址参观学习。1931年3月—1934年6月,泮塘村新屋(苏区时称过水塘)是原红三军团三师九团机枪连驻地。1932年,中央苏维埃粤赣省委会昌中心县委泮塘区区政府驻地也设驻于此。现存遗迹机枪连连部、区政府旧址、区政府监狱、部分宣传标语等,原机枪连连部阁楼墙上书写了《中国共产党土地政纲》,现在仍清晰可见。

“学生也是这样,以学为主,兼学别样,即不但学文,也要学工、学农、学军......”新屋机枪连驻地旧址,实践队队员们细细品读旧址内毛泽东同志经典语录。队员们仔细观看每一件物品,认真聆听解说,寻访红色故事,在学习红色文化中涵养精神,在弘扬精神中攻坚克难,在传承血脉中开拓前行。

最后,实践队员们在机枪连旧址重温入团誓词,表达了自己的崇高敬意,坚定了自身的理想信念。

强国一代有我,“核”你一起宣讲

6月29日上午,实践队队员们来到富城乡小沙村开展“强国有我,‘核’你一起”宣讲和志愿服务活动。实践队成员都是来自入选为团中央青年志愿者行动指导中心、中国核工业集团有限公司、中国青年志愿者协会秘书处联合发布“强国有我,核你一起”志愿宣讲团之一的“映山红”青年宣讲团的成员。本次下村理论宣讲分为三个小组,队员们详细的为村民们讲解了我国“核”能源的发展进程,从“核”的武器化到工业化,从第一颗原子弹爆炸成功到第一艘核潜艇成功下水再到我国核电站的建成。中国的核事业不断发展,正如邓稼先、于敏、钱三强等老一批的科学家们,他们艰苦卓绝的历程,衍变出的“两弹一星”精神。

本次宣讲主要围绕学习宣传贯彻习近平生态文明思想,并结合学校生态文明建设的特色优势以及“映山红”青年宣讲团的核心理念开展以“强国有我,‘核’你一起”为主题的系列宣讲活动,为村民科普与“核”有关的基础知识,引导大家为碳达峰、碳中和贡献出自己的力量。

践行感恩行动,关爱孤寡老人

6月29日下午,实践队队员们在富城乡小沙村新时代文明实践站中进行主题活动座谈。

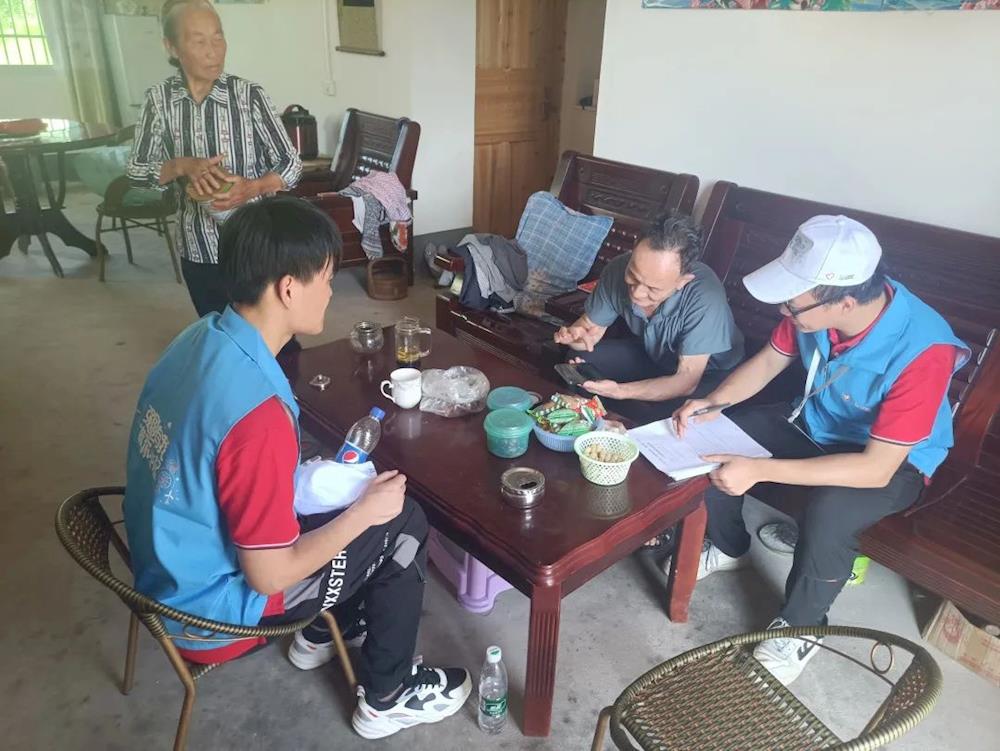

座谈结束后,实践队队员们跟随学校乡村振兴帮扶工作队员和村干部来到村中进行走访慰问。在田间地头,在农户家里,队员们积极展开对老人们的关爱之情,让他们远离孤独与寂寞,感受青年大学生带来的爱与温暖。在走访的过程中,学校乡村振兴帮扶工作队队长、驻村第一书记王福荣拉着村里老人的手,陪他们拉家常,关心着老人们的生活,帮助他们解决困难,老人家也亲切的拉着队员们的手,讲述着自己和乡村的故事。实践队员们为特困的家庭送上慰问品,帮助他们打扫卫生,清理院子里的杂物,陪爷爷奶奶话家常。

通过走访队员们了解到老人有的已经失去劳动能力,有劳动能力的,也只能干些简单的家务,他们的年龄越来越大,身体状况也不是很好,子女也都不在身边陪伴。村里的老人家可能不需要华丽的衣服,不奢求住楼房,他们需要的是最简单的陪伴。队员们秉承志愿精神,努力用热情和爱心去帮助村里的老人,为老年人做点力所能及的事,弘扬了优良传统文化,展现出新时代青年大学生的责任与担当。

深入乡间劳作,细嗅泥土芬芳

为了让实践队队员深入农村、了解农民的日常农作生活,丰富队员们的生活阅历。6月30日上午,“映山红”青年宣讲团实践队开展了以“下田地,干农活”主题体验活动。

实践队队员们了解到小沙村属于典型的传统农业村,由于地势较高,且多为高坎梯田,大部分都采用的是传统的人工水稻种植。队员们在村干部的带领下来到大山里的田间。插秧要间隔多长?插秧要插多深?队员们大多是第一次下田劳作,所以插秧开始前,他们都提出各种疑问。在农户的指导下,大家认真学习了插秧要领,大家就开始整地、打泥、放秧、插秧等,队员们撸起裤腿,分工合作,一环扣一环,井然有序在梯田中插秧。大家劳作其间,哼唱着山歌小调,不一会儿,一排排葱绿的秧苗就被整齐地排列在稻田中间,为水田披上一袭绿色的新装。

下午,队员们来到小沙村田地里为杉木苗除草,时值夏日,烈日高悬,队员们晶莹的汗水浸润了泥土,望着自己的劳动成果,大家都露出欢喜的笑容!经过下田劳作的体验,队员们受益匪浅,切身体会到了农民的艰辛,更加深刻地理解了一粥一饭的来之不易。

队员有话说

杨菊云—映山红青年宣讲团实践队队员

装起行李,背起书包,离开小沙村,就意味着“三下乡”社会实践活动结束了,不舍的同时也收获满满。短短的三天,我感受到了农村人独有的热情和淳朴,体验到农作物种植的不易,意识到团队合作的重要性,磨炼了我们意志,培养了我们吃苦耐劳的精神。这些收获让我真正明白“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的意义。我们青年人只有深入实践,才能感受到社会前进的脉搏,作为新时代的青年人要明白,“民族要复兴,乡村必振兴”。我们的目标简单而坚定,有一份光,发一份热,尽我们最大的努力为乡村振兴献智助力。

张皓冉—映山红青年宣讲团实践队队员

耳闻之不如目见之,目见之不如足践之。在为期三天的暑期“三下乡”活动,让我感触颇深。参观红三军团三师九团机枪连旧址、对村庄进行环境卫生整治、入户走访调研、帮助村民去梯田插秧都让我学习到了许多,有了不一样的体验。我深刻体会到了作为一名大学生,我们不仅需要加强理论上的学习,更重要的是要将自己学过的理论立足于实践中,在实践中检验自己、成就自己、拓展自己,在未来深入乡村,为乡村振兴贡献自己的力量,让自己的青春在乡村中洒满汗水!

潘婷—映山红青年宣讲团实践队队员

此次暑期“三下乡”社会实践活动,开展时间虽然不长,却让我无法忘怀。让我原本平淡的暑期生活增添一笔色彩,实践过程中我印象最深刻的是看望留守⼉童和孤寡⽼⼈也是我最感动的地⽅。当看到孩子和老人们脸上的笑容,我觉得⾃⼰所做的⼀切很有意义。并不是自己做了多么伟⼤的事,⽽是⾃⼰⼀点⼩⼩的努⼒使他⼈开⼼就⾜够了。

黎子胜—映山红青年宣讲团实践队队员

作为一名在校大学生,有机会参加此次“三下乡”社会实践活动,我很荣幸。参观泮塘村革命旧址,体会革命先辈的红色精神;帮助村民干农活,在帮助别人的同时也使自己得到了提升。不断充实自己,壮大自己,人生需要磨练,一次难忘的经历,体会过其中艰辛,感受过其中快乐,则明白其中纯粹。这次活动已烙印在我们的人生道路上,我们日后必会得益于这段时期内的身心的历练。

姚添安—映山红青年宣讲团实践队队员

忙碌又开心的时间总是短暂的,转眼间,“三下乡”活动就结束了。大家都依依不舍的告别了本次的目的地小沙村。在平时我们只知道农村的生活是比较简朴的,但是并没有亲身地去体会到。而这次的“三下乡”活动就让我感触良多。我们通过浏览红色遗迹、重温入团仪式、关爱孤寡老人、插秧等形式的活动开展了各种各样的活动。这是我这一年来参加过最有意义的活动就是这次“三下乡”活动,它让我学会了在学校里学不到的知识,不仅增长了阅历,还锻炼了我的韧性,给我的人生回忆再次留下了一段美好的金色。

本次暑期“三下乡”社会实践活动得到了富城乡小沙村村委会和学校乡村振兴帮扶工作队的大力支持和帮助,队员们走进红色景点、开展宣讲、关爱孤寡老人和深入乡间劳作,用脚步丈量红色足迹,用实际行动体悟国情、社情,将理论与实践相结合,积极投身到新时代中国特色社会主义伟大事业中,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

终审:团委

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册